【中醫針灸】内经为宗,圣术为道 | 慶安堂中醫針灸

05/23/2025 慶安堂中醫針灸从一则针药合参临床谈“用神参悟”之法

《黄帝内经》被誉为中医之宗,其地位千古未有能超越者。古人云:“内经者,上帝所传。”虽传世已数千年,历代医者穷尽心力研读其义,至今仍未完全窥尽堂奥。可见此经非仅以文字立论,更以“神”传道,诚如《易经》所言“易无思也,无为也”,“寂然不动,感而遂通天下之故”,真正的理解非靠强思苦索,而需用体验静悟通感。正因如此,内经曰:“粗守形,上守神.神乎神,客在门。”研读此经,当以“神”参之。

内经不仅是理论之书,更是“圣人之术,为万民式”。中医讲天人合一,而能体天之道、应地之理、调人之机者,方为“明医”。如何学成圣术?在于覺悟:“唯有心契圣人,方可通其微言;不与作者心意相应,则难得《内经》之真旨。”换言之,医者之心必须与圣人心法契合,才能洞察病机、起沉疴于危殆之间。

以一则临床为例,证“理念决定诊治方向、决定疗效”

【病例简述】

患者,男,70多岁,美国白人4月28号2025年初诊,为当地知名整脊科医生,工作繁忙、劳累过度。主诉为四肢麻木行动不利、皮肤瘙痒难耐、小便频数,夜起3~4次睡不宁,自觉非常疲累。。自己医诊并且求治多方无效,由其病友介绍至笔者门诊。

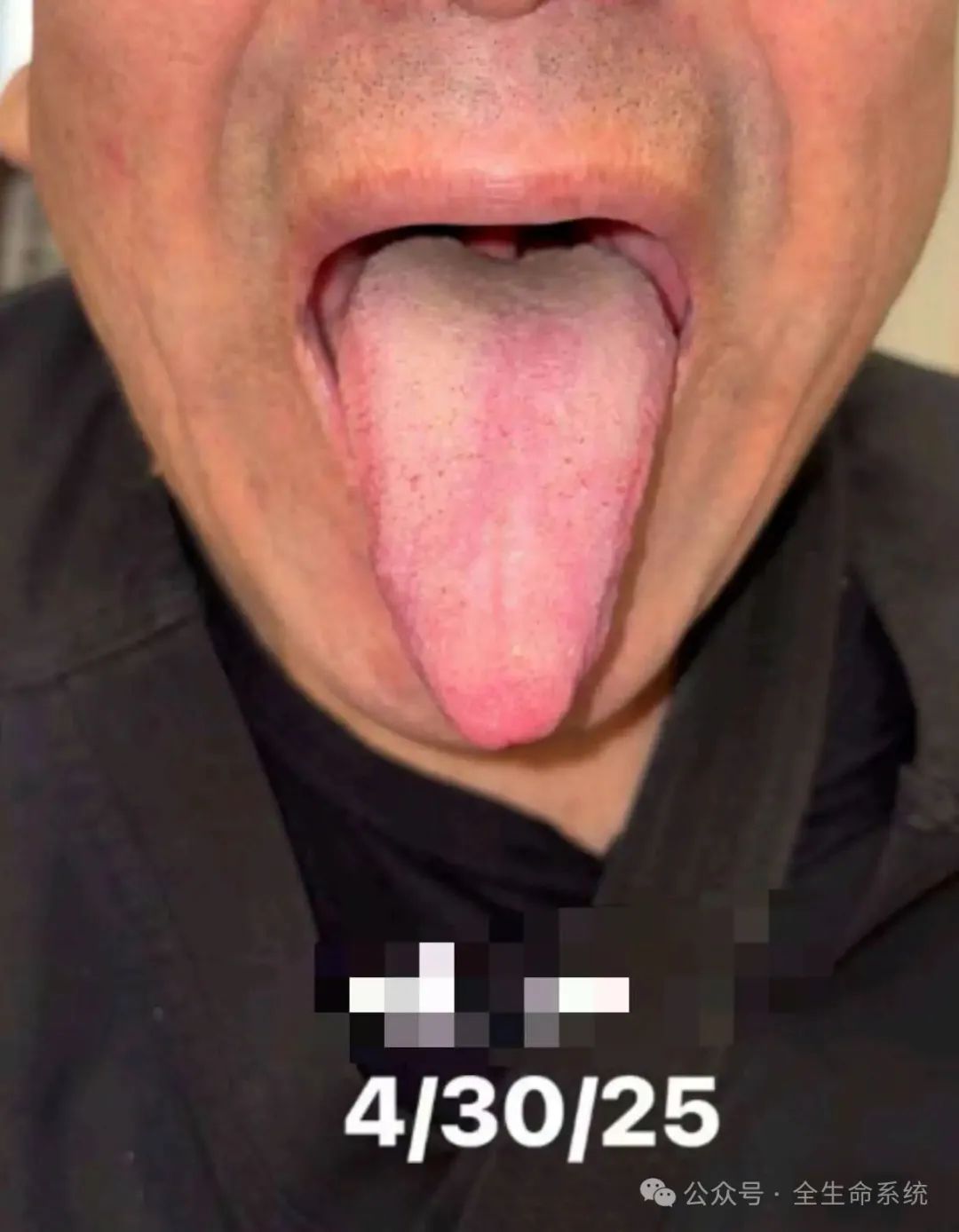

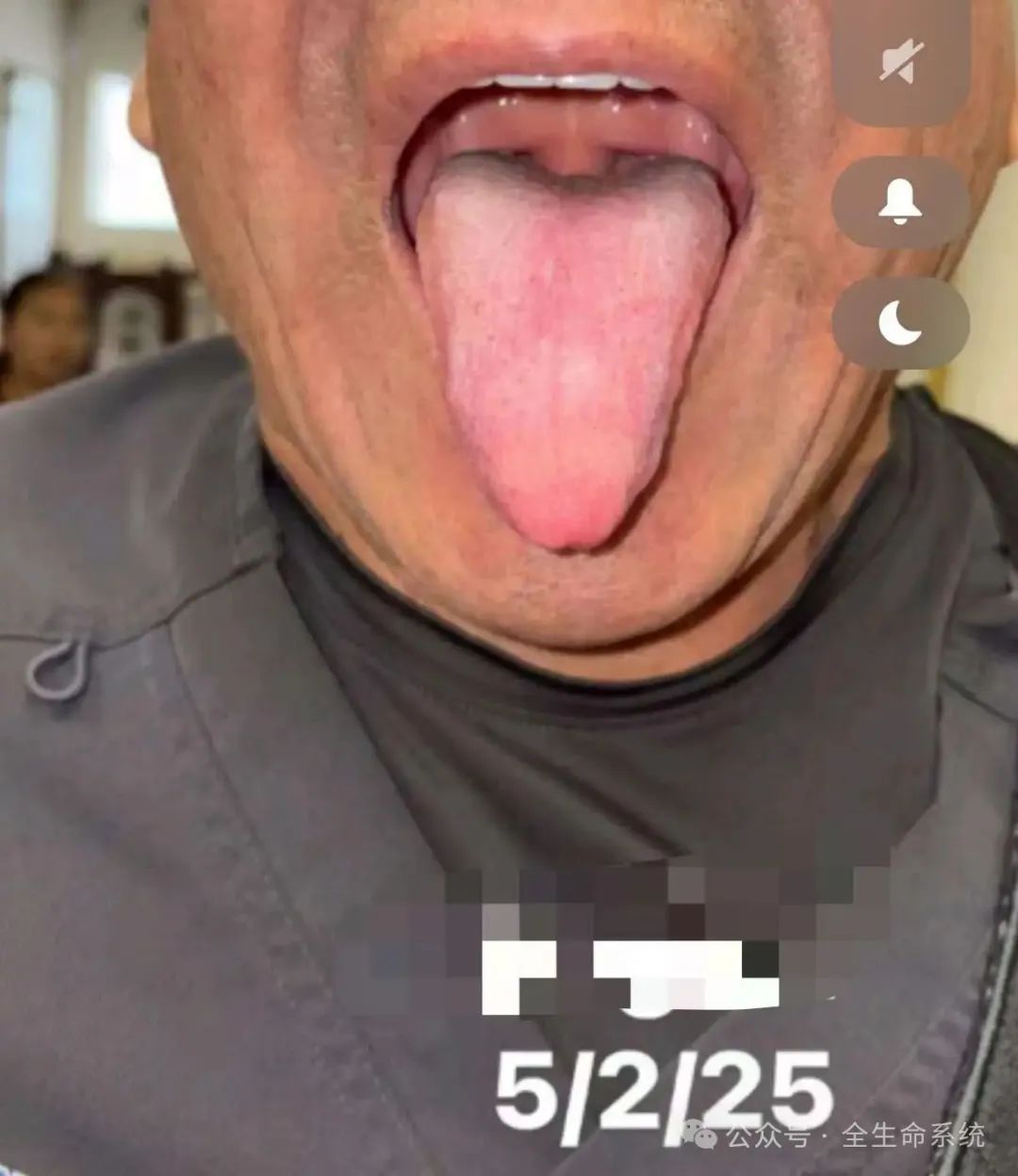

舌诊:舌质干红苔薄舌根积白苔,尖部右侧明显凸出偏向,较左侧更为显著(见附图)。

【中医辨证】

肾阴亏虚,虚阳上亢,初夏助火扰心,心阳不归小肠,气化不利,下焦湿聚。

【治则】

除降心火,升肝化湿,调任督、利下焦气化。

【针灸选穴】

右侧:涌泉、委中、

关元、中极;

左侧:大敦,王不留行籽贴压(助升木气,化通宗筋)。

【中药方剂】

导赤散 + 桂枝茯苓湯 + 当归四逆汤加减:

清心火导小肠(导赤散)

通利下元湿浊(桂枝茯苓汤)

温经助阳散寒(当归四逆汤)

【疗效回顾】

4月28日初诊,5月2日复诊即见显著改善,至5月7日四诊,自诉四肢麻木瘙痒已解,夜尿基本每夜一次,舌象亦明显转好(见附图),患者极为满意并惊奇讶异的看到中医居然还能够调整舌象愈疗!

【病机分析与“内经”呼应】

本案立论根源,依据《内经·针刺篇》:“升降不前,升之不前者,阳络之壅也。”肾阴亏而心阳妄行,津液失养生麻木;虚火不降,扰及肌表则见瘙痒;心小肠相表里,小便频数即“心火下移”而小肠气化不利。

针法顺应《灵枢》“调营卫、通三焦”之法,取关元、中极引火归元;涌泉泻虚火;委中通督脉以调气血;左大敦疏肝解郁,以平横逆之火。

另依据来自《灵枢·官针篇》关于“升降不前,升之不前者,阳络之壅也”的论述,结合《内经》刺法精义:“火欲降而地玄窒抑之,降而不入,抑之郁发,散而可矣,当折其所胜,可散其郁,当刺足少阴之所出,刺足太阳之所入”。故取涌泉(足少阴肾经井穴)引火归元、泻虚阳;委中(足太阳膀胱经合穴)助清膀胱湿热、通督调阳,二者协同,以通降心火、利下焦。

又云:“木欲发郁,亦须待时,当刺足厥阴之井”,故取左大敦(足厥阴肝经井穴)以疏肝解郁、升发木气,使肝气条达,郁而可解。

由此可见,本案针刺选穴并非随意对症,而是根植于内经“升降出入”之理论,讲究“知标本、明逆从”,不仅应病理,更应天道。所用刺法法有经据,效有实验,正体现“经络所病,治之有法”。

导赤散出自《小儿药证直诀》,后为《小儿卫生总微论方》广泛引用,清心降火,利水通淋。

桂枝茯苓湯《金匮要略·妇人妊娠病脉证并治》):化瘀散结,活血行气,化湿浊利小便

当归四逆汤为温经名方,出自《伤寒论》,益血温经、散寒止痛,常用于肢体厥冷、血虚寒凝之证。

三方合用,一导一温一通,标本兼顾,体现中医对人体阴阳、升降、寒热、表里、虚实等辨证的整体思维。

【结语】

本案之效非侥幸,而为“神与道合、法与术圆”之效。《内经》之精要,在于“法天象地、以通人身”。中医之道,非仅学术,更是悟术。唯以“神”参之,方能触类旁通、得大道于无言之中。

中医人,若能执“内经”为舟楫,不泥古而能会神,定可一窥其中“圣人之术,为万民式”之境地。仅供参考共同参合感恩。刘宣庆敬書