【中醫針灸】立夏与中医针灸养生理解 | 慶安堂中醫針灸

05/05/2025 慶安堂中醫針灸从《黄帝内经》谈起 刘宣庆中医撰

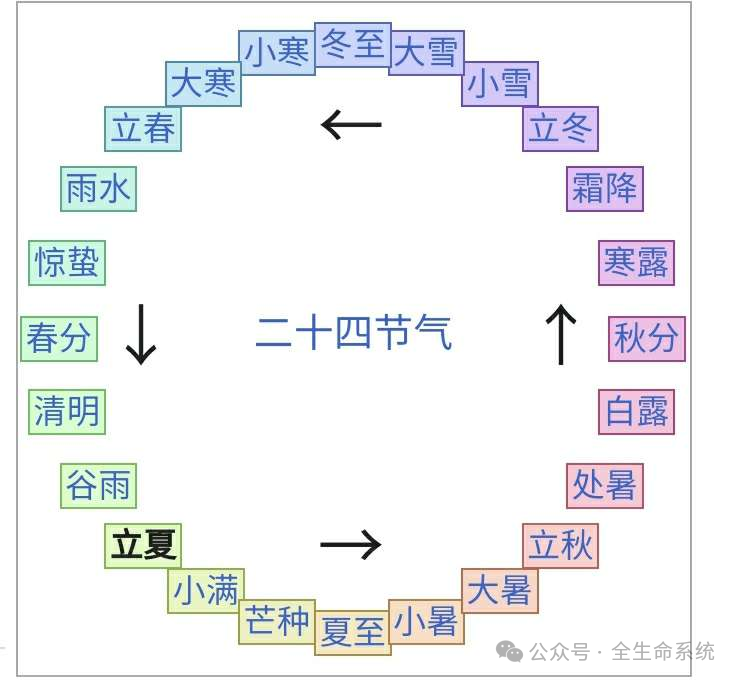

一、立夏节气概述

每年公历5月5-7日,北斗七星斗柄指向东南巽位,太阳黄经达45°,万物进入生长旺季。此时日照增长、气温升高、雷雨增多,人体新陈代谢加快,易出现烦躁、倦怠、心火偏亢等问题。

中医核心观点:

夏应心:夏季对应心脏,养生以“养心”为核心,需调和阴阳,顺应阳气外发之势。

长夏属脾:立夏后湿热渐盛,兼顾健脾祛湿,防暑湿困脾。

---

二、《黄帝内经》立夏养生总纲

原文精要(《素问·四气调神大论》):

夏三月,此谓蕃秀……夜卧早起,无厌于日;使志无怒,使气得泄。

三大原则解析:

1. 起居:夜卧早起(23点前睡,5-6点起),适度晒太阳(避正午烈阳)。

2. 情志:戒怒戒躁,保持心境平和,避免心火上炎。

3. 气血:适度运动发汗,疏泄体内郁热,忌大汗伤津。

---

三、夏季“病在脏”的深层机理

内经原文(《素问·金匮真言论》):

“夏气者病在脏。”

核心病机:

1. 阳气外浮,内脏失温:气血聚于体表,心、脾、肾阳气不足,易受寒湿侵袭。

2. 心火亢盛,阴液耗伤:夏季心火旺,情志失调易致失眠、口疮。

3. 湿热困脾,气机壅滞:暑湿邪气直中脾胃,引发腹胀、食欲不振。

现代典型问题:

空调病(寒邪内侵)、熬夜耗阴(心肾不交)、贪凉伤脾(腹泻腹痛)。

---

四、中医针灸养生实践方案

(一)调心气,安神志

1. 关键穴位:

内关穴(腕横纹上2寸):调节心气,缓解心悸、胸闷。

神门穴(腕横纹尺侧端):安神定志,改善失眠、焦虑。

少冲穴(小指桡侧指甲角旁):清心泻火,治口舌生疮。

2. 三合针法应用:

取内关、神门、太渊(补肺益心),形成“心-肺-气”协同调理, 三合(寅午戌)火局生土瀉火。

---

(二)健脾祛湿,调和气机

1. 经典配穴:

足三里(膝下3寸):健脾胃、升免疫,可针灸或按揉。

阴陵泉+公孙穴:利水祛湿,化解腹胀、水肿。

中脘穴(脐上4寸):艾灸温中,驱脾胃虚寒。

2.五合针法;甲己合化土;扶土泻火,阳陵泉+阴陵泉。

3. 食疗方:

茯苓山药粥:健脾化湿。

红豆薏米汤:利水不伤正,适合湿热体质。

甘草黑豆汤:解诸毒①养肝②去毒(包括中药和西药的药毒)③利湿(利尿)④活血气⑤治疗皮肤病。

夏季食鮮:江南地区“立夏尝三新”(樱桃、青梅、麦子),即源于神农尝新的传统。

- 民间认为此时吃新鲜食物可清心火、防暑热,防腐食与中医养生理论呼应。

---

(三)养阳护阳,引火归元

1. 艾灸重点:

关元穴(脐下3寸):温补元气,固本培元。

大椎穴(颈后隆起骨下):振奋阳气,防空调病。

涌泉穴(足底前1/3凹陷处):引火下行,治虚火上炎。

2. 禁忌:

避免过度艾灸导致燥热,每周2-3次为宜。

---

五、全方位养生建议

(一)饮食调理

清心火:苦瓜、莲子心、竹叶茶。

敛心气:酸梅汤、山楂、乌梅。

忌口:冰饮、烧烤、油腻(防湿热内生)。

(二)运动与作息

运动:晨练小跑步或八段锦、傍晚散步,微汗即可。

午休:11-13点心经当令,小憩15-30分钟养心。

(三)情志调摄

静心法:冥想、书法、听古琴曲。

宣泄法:参加娱乐活动,适度倾诉、写日记,避免情绪郁结。

---

六、经典方剂对症调理

| 证型| 表现 | 方剂 |

| 心火亢盛 | 失眠、口疮、小便短赤 | 导赤散(生地、竹叶)|

| 暑湿困脾 | 腹胀、乏力、头重如裹 | 藿香正气散 |

| 心肾不交 | 心烦、腰酸、耳鸣 | 交泰丸(黄连、肉桂)|

---

七、现代人夏季养生误区与对策

误区1:过度依赖空调

对策:每日开窗通风,艾灸大椎穴驱寒。

误区2:大量冷饮解暑

对策:改饮生姜红糖水、陈皮普洱茶。

误区3:熬夜“养阴”

对策:亥时(21-23点)入睡,配合酸枣仁汤。

---

总结

立夏养生,需紧扣《黄帝内经》“养长”之道,以“调心、健脾、护阳”为主线,结合针灸、食疗、情志调节,实现内外平衡。谨记“春夏养阳,秋冬养阴”,顺应天时,方能安然度夏,为秋冬健康奠定根基。

(注:文中穴位定位需专业医师指导,方剂使用请咨询中医