【健康】姜黄素--抗阿尔茨海默病新发现!

在全球老龄化的大背景下,痴呆症的威胁日益严峻,每 3 秒就有一人被其 “锁定”。阿尔茨海默病(AD)作为痴呆症的主要类型,正给无数患者及其家庭带来沉重负担。传统药物在治疗 AD 时,往往只能缓解症状,难以从根本上阻止病情发展。而 2025 年神经科学领域的一系列突破,让一种常见于厨房的天然化合物 —— 姜黄素,成为对抗 AD 的焦点。

据世界卫生组织(WHO)2023 年公布的数据,全球 AD 患者已超 5500 万,预计到 2050 年将激增至 1.5 亿。在我国,60 岁以上人群中 AD 发病率高达 5.6%,意味着每 100 位老人里近 6 人正饱受记忆流失之苦。

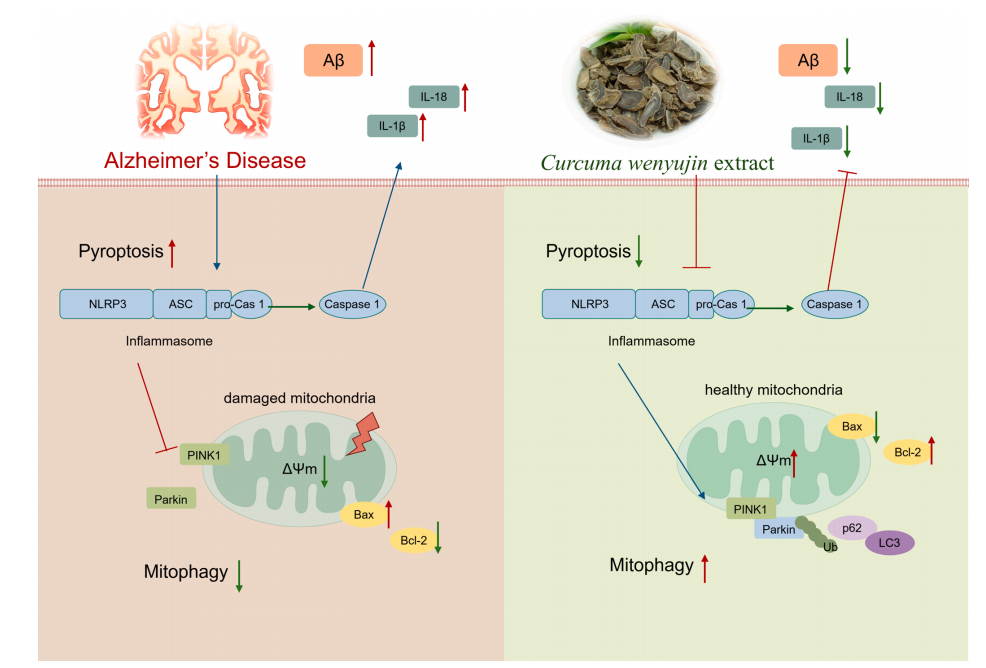

从病理角度看,AD 的发生源于大脑内的 “双重危机”。β - 淀粉样蛋白(Aβ)如同失控的 “水泥工厂”,不断产生黏性斑块,阻碍神经元间的信号传递;tau 蛋白则像过度拧紧的 “螺丝”,异常磷酸化后形成神经纤维缠结,最终致使神经元死亡。这些病变从海马体起始,逐渐扩散至整个大脑皮层,侵蚀患者的记忆力、语言能力及生活自理能力。

当前临床常用药物仅能暂时缓解症状,无法遏制病情恶化。患者家属不仅要承受巨大经济压力,还要面对亲人逐渐 “陌生化” 的情感折磨。因此,寻找有效治疗手段迫在眉睫,姜黄素的出现无疑带来了新的曙光。那么,姜黄素究竟有何神奇之处?

姜黄素:从实验室到临床的探索

姜黄素是赋予咖喱金黄颜色的天然多酚类化合物,在传统医学中就因其抗炎、抗菌功效为人熟知。在对抗 AD 方面,它展现出了巨大潜力。

在动物实验中,姜黄素表现出色。给患阿尔茨海默病的转基因小鼠喂食姜黄素后,它们在迷宫测试中找路速度加快,记忆力提升,大脑中的 Aβ 斑块和炎症也有所减少。帕金森病动物服用姜黄素后,运动能力下降速度减缓,肢体协调性增强。这些结果让人们对姜黄素充满期待。

然而,从动物实验迈向人体应用并非一帆风顺。一些小规模人体试验显示,60 名老人连续 6 个月服用姜黄素后,记忆力有所提升;但也有不少研究未观察到明显效果。问题在于姜黄素 “极易流失”,口服后人体仅能吸收 1%,大部分还未发挥作用就被排出体外。

为解决这一难题,科学家们想出诸多办法。例如在姜黄素中添加胡椒碱(黑胡椒提取物),它如同 “运输车”,可使姜黄素吸收率提高 20 倍;采用脂质体包裹技术,将姜黄素装入类似细胞膜的 “小袋子”,助其顺利进入血液;利用纳米颗粒技术把姜黄素变成超小颗粒,更易被人体吸收。在服用剂量方面,建议每天 500 - 2000mg,且分多次服用,以免引起肠胃不适。

日常护脑:巧用姜黄素

鉴于姜黄素在对抗 AD 方面的巨大潜力,普通人可通过饮食将其融入日常生活。

早餐时,可在燕麦粥中加入 1/2 茶匙姜黄粉,搭配奇亚籽和蓝莓。燕麦膳食纤维与姜黄素协同调节肠道,奇亚籽富含的 ω - 3 脂肪酸保护神经元,蓝莓中的花青素增强抗氧化效果,形成 “护脑黄金组合”。

午餐推荐用姜黄粉腌制鸡胸肉,搭配糙米饭和西兰花。鸡胸肉提供优质蛋白,糙米富含 B 族维生素,西兰花中的萝卜硫素激活抗氧化酶,共同为大脑补充营养。

晚餐时,将姜黄粉与希腊酸奶混合制成蘸酱,搭配全麦饼干。酸奶中的益生菌与姜黄素调节肠道,全麦食品提供稳定能量,助力大脑夜间修复。

未来可期:姜黄素的新征程

在 2025 年神经科学峰会上,姜黄素的前沿研究成果令人期待。多国团队开展 “姜黄素 + 免疫疗法” 联合试验,借助其抗炎特性增强免疫系统对 Aβ 斑块的清除能力;运用 3D 生物打印技术将姜黄素封装进 “纳米机器人”,实现靶向给药;通过人工智能辅助筛选协同化合物,加速复方制剂研发,实现个性化治疗。

尽管姜黄素距离成为 AD 的 “特效药” 仍有漫长道路要走,但这些研究进展为患者和家属带来了新希望。从现在起,不妨在烹饪中适量加入姜黄粉,将科学护脑融入日常生活。

注:本文内容源自网络,版权归原作者所有,如有问题请及时联系我们。

图片使用免责声明:本公众号使用图片均来自搜索引擎,所用图片未标注发布者,使用该图片仅为分享使用,网络平台提供者发现后请联系本站,如果情况属实,我们会第一时间给予删除.

版权归原作者所有。如有侵权请联系我们,我们将及时处理。

打開微信,使用 “掃描QR Code” 即可將網頁分享到我的朋友圈。

點評

點評 微信

微信 微博

微博